Steffen Mensching zur Eröffnung der Ausstellung DIE GEISTESHALTUNG in der

Kunststätte Dorothea Berlin Moabit 2002

DER HASE AUF DER SCHAUKEL IM BILD DES FILOSOFEN

Meine Damen und Herren, Sie haben die Einladung erhalten, einige halten sich, ich sehe es, daran fest, das ist gut so, man sollte sich festhalten, da ich meinen Gegenstand mehrfach umkreisen und dabei möglicherweise streifen werde. Der Titel meines Kleinstreferates lautet DER HASE AUF DER SCHAUKEL IM BILD DES FILOSOFEN, und diejenigen, die vermuten, dass ich darin einiges über Hasen sagen, Schaukeln erwähnen, Bilder zitieren und über Handwerk und Kopfstände der Filosofen sinnieren werde, liegen nicht ganz falsch. Über das Handwerk des Kupferstechens – dies vorab, für alle Materialästheten – werde ich schweigen, andere, Befugtere, haben dazu das Wort ergriffen. Ich habe vom Handwerk keine Ahnung, ich hörte, es habe angeblich goldenen Boden, ob auch der Kupferstich, darf ich persönlich bezweifeln. Apropos, DIE GEISTESHALTUNG ist eine Verkaufsausstellung. Ich möchte hier in aller Bescheidenheit anmerken, daß mir gelegentlich ein paar sprachliche Perlen ins Futter gefallen sein könnten, also, lassen Sie sich nicht vom Parlando irritieren. Die Geisteshaltung ist eine Verkaufsausstellung. Der Satz hätte womöglich als Einführung genügt.

Biografisches über den Künstler sollten Sie von mir nicht erwarten. Köhler, Ulrich Karlkurt, im folgenden kurz KUK genannt, zählt zu den Vertretern der Zunft, für die Selbstdarstellung keine Bedeutung zu haben scheint. Auch an diesem Punkt ist er bekennender Anachronist. Wenn Sie ihn sprechen hören, und ins Grübeln geraten, welche Sprachlandschaften seinen Akzent prägten, lesen Sie nach im Katalog, Seite 78 weidet ein dürres Häuflein Daten. Auf eben dieser Seite finden Sie – was den Mann deutlicher beschreibt, als eine umfangreiche Vita – zwei Lebensläufe und Selbstporträts, die der Künstler dem Lebenslauf voranstellt. Kurzbiografien zweier Kupferstecher, die KUK als Lehrmeister betrachtet, Johannes Wüsten und Lotte Wegeleben, bei letzterer Köhler von 1982 bis 1985 tatsächlich Schüler war. Ich erwähne diese Geste, weil sie mir das Stichwort gibt für ein Wort, das zu einer Familie gehört, die uns noch mehrfach begegnen dürfte, der Großfamilie aussterbender Worte, das hier entdeckte heißt: Tradition.

Besagte Seite 78 ist aus noch einem Grund aufschlussreich. Neben den Kurzbiografien von Wüsten und Wegeleben stehen zwei lebensnahe – man vergebe mir den hausbackenen Begriff – Selbstporträts. Die knapp hundert Worte, die KUK über seinen bisherigen Aufenthalt auf Erden glaubt verlieren zu müssen, ergänzt kein solches – ich wiederhole den Ausdruck, Sie wissen, was ich meine – lebensnahes Abbild, Köhler setzt an diese Stelle einen Stich, den er für passend hält, wohl wissend, dass er den aufmerksamen Betrachter damit auf eine Fährte lockt, indem er etwas preisgibt, keine Geheimzahl, keinen Decknamen, schlimmer, eine Passion, aber nicht etwa, Achtung Perle!, eine kleine Kupferstichpassion. Die Figur, die dort als Quasi-Porträt fungiert, ist die Zentralgestalt im Blatt FILOSOF. Auf diesem Kupferstich aus dem Jahr 2000 gibt es zwei Lebewesen. Das andere ist der Hase.

Das Porträt des Künstlers als Filosofen. Ein Bekenntnis, das auf gewisse masochistische Neigungen schließen lässt. Stellen Sie sich vor, Sie müssten diesen Mann – achten sie auf das nun folgende Verb – vermarkten, ein bildender Künstler – noch dazu ein Kupferstecher, mein lieber Freund – der sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts unbefohlen ins Jäckchen der Filosofie zwängt, das doch weltweit obenauf liegt, auf den globalen Wühltischen. Ich bin Filosof! Selbst wenn man, wie KUK es eifrig unternimmt, das Schimpfwort mit F schreibt, also kursiv setzt, ironisiert – über das Image macht man doch keine Witze. So etwas kann man, schlimm genug, in einer schwachen Stunde von sich denken, muss man es, um Gottes Willen, ausplaudern? Hättst du geschwiegen, wärst du Genie geblieben. Das Licht der Vernunft; Das Ich, das Es und das Über-Ich; Biologie des Erinnerns; Über Freiheit reden; Die Erfindung der höheren Gerechtigkeit. Meine Damen und Herren, ich zitiere hier nicht den Jahresplan Filosofie für Anfänger der Berliner Volkshochschule, sondern eine kleine Titelliste aus dem KUK-Katalog. Der Mann meint es offenbar ernst. Oder will er uns, Vergebung, werte Kunstfreunde, verarschen? Nebenbei, was wäre Ihnen lieber?

Wo wir gerade bei rhetorischen Fragen sind. Kennen Sie den? Treffen sich zwei Mütter auf der Wohngeldstelle. (Worterklärung unter www.geisteshaltung.de) treffen sich also dortselbst, sagt die eine. Was macht eigentlich dein Sohn? Darauf die andre mit belegter Stimme. Der ist seit zwei Jahren Filosof. Fragt die erste bedauernd: Und, hat er einen guten Arzt? Nicht schlecht? Habe ich mir ausgedacht. Eine Variation. Der Originalwitz geht so: Treffen sich zwei Freundinnen, sagt die eine, ich habe einen neuen Freund. Der hat vielleicht einen komischen Beruf, Grafiker. Was ist das denn? Keine Ahnung, aber ich habe mich vorsichtshalber... Ich breche hier ab, die Pointe ist obszön, zurück zur Filosofie. Zur Grundfrage.

Ich erinnere mich, ich war sieben oder acht Jahre, als ich eines Nachts im Bett liegend, das Wort KAPITÄN vor mir sah, ich las es, wie man so sagt, vor meinem geistigen Auge, eine Fügung, die Sie nicht als bloße Redewendung abtun sollten, KA-PI-TÄN, ich buchstabierte, geriet über die Silben in immer größere Verwirrung. Ich konnte mir weder Schreibweise, noch Wortursprung erklären, das Sinnieren über den Sinn der seltsamen Silben versetzte mich geradezu in panische Konfusion. Ähnliches hatte ich zuvor nur mit der Unendlichkeit des Alls und der Unbegreiflichkeit des Sterbens erfahren. Die Episode hatte Suggestion. Ich erzähle sie Ihnen, weil, nicht obwohl sie eine Abschweifung ist, zweitens, weil Grübelei über Schrift und Bedeutung zum Thema gehört.

Geisteshaltung, ein Wort, das so überholt und antiquiert anmutet wie Flachbatterie, Schneeschuh, Monoplan. Ich frage Sie nicht, was letzteres bedeutet. Da wir mit Geisteshaltung genug Hudelei haben werden, Hudelei, schmecken Sie dem einmal nach. Man meint zu wissen, wovon man redet. Das Wort suggeriert Aktivität, Engagement, bewussten Reflex. Untersucht man es genauer, stellt es in den Vergleich mit Tierhaltung, Körperhaltung, PKW-Haltung usw., entdeckt man die offene, nicht wahrgenommene Passivkonstruktion. Tiere, Körper, Kraftfahrzeuge werden gehalten. So auch der Geist. Er muss wohl gehalten werden. Hielte man ihn nicht, würde er, wie Tiere, Körper, Kraftfahrzeuge, wild, ungebändigt, ungepflegt dahinvegetieren, aus der Form geraten. Geisteshaltung als Akt der Domestikation. Bemerken Sie, auf was für gefährlichem Terrain wir uns bewegen, spekulatives Gebiet. Was ist: Geist? Was der gehaltene, wiegestalt der ungehaltene? Ist letzterer Freigeist oder geistfrei? Ein kurzer Sprung in die Kindheit, ein beherzter sprachkritischer Ausflug, schon beginnt man zu heideggern. Ach, wir Deutschen. Hohe Zeit nach einem Halt bietenden Zitat zu langen. „Was ihr den Geist der Zeiten heißt/ das ist im Grund der Herren eigner Geist.“ Faust. Trost bei Goethe. Ein gutes Zitat in einer schlechten Rede ist wie die Schraube im Handschuh eines schwachen Boxers.

Verlassen wir die Filologie, die wir konsequenterweise auch mit F schreiben wollen, steigen wir ein in das Blatt FILOSOF.

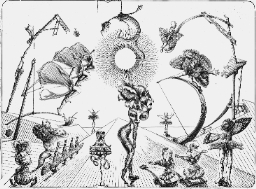

FILOSOF Kupferstich 2000

Wir befinden uns in einer Art Knochenbau, einer Landschaft, die man Ganglien nennen könnte, ein Gewirr, zerknäult, verwachsen, nicht chaotisch, doch gordisch, so wie Film- oder Tonbänder sich verknoten, wie Pflanzenarme, die ineinander, durcheinander wachsen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass KUK zwar mit pflanzlichen Strukturen spielt, Flora jedoch meidet wie Individualphysiognomien, in seinen Bildern sucht man vergeblich nach Blümelein, Ranken, Bäumen, Gewächs. Pantheist ist er offenbar nicht. Wir müssen annehmen, der in Meuselbach bei Katzhütte geborene Thüringer hat, zumindest was sein künstlerisches Sein betrifft, von der Fotosynthese die Nase gestrichen voll.

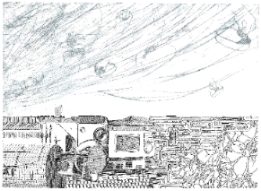

LANDSCHAFT MIT FILOSOFIE III Kupferstich 1990

(Einzig im Blatt: LANDSCHAFT MIT FILOSOFIE - es tut mir leid, dass ich mit Penetranz in der Geisteswissenschaft verharre – werden Sie in dem mit Gehwegplatten versiegelten Kunstraum drei Grashälmchen erspähen, die sich dort aus einer Fuge, keiner Bachschen, Achtung Perle! quälen.) Die Landschaft im Blatt FILOSOF wirkt wirr, antiseptisch wie die Aufnahme aus dem Inneren einer Nervenzelle, ein Autobahndreieck der DNS, ein zerebraler Highway. Man könnte auch meinen, Halswirbel, Schädelformen zu erkennen, doch bleibt der Eindruck vage, unauflösbar. Im Bühnenhintergrund – der Ausdruck unterläuft nicht, sondern ist gewählt – , hängt an einem rüsselförmigen Zwischenkieferknochen, einer skelettösen Ausbuchtung, die Schaukel mit Meister Lampe. Womit wir immerhin beim Hasen angekommen wären. Ich hatte es ja prophezeit.

Da hockt er, der Hase und weiß von nichts. Wir aber wissen natürlich vom Hasen. Dürer, Rembrandt, Heinrich Schütz, Beuys und Butzmann. Der Hase ist eine kulturgeschichtliche Institution. Die alten Ägypter hielten ihn, wie Plutarch übermittelte, seiner Schnelligkeit und der Schärfe seiner Sinnesorgane wegen für ein göttliches Wesen. Sein Auge ist unermüdlich, es heißt, der Hase schliefe mit offenem Auge. Nimmermüde. Was tut das Auge Gottes? In der Volksmedizin wussten die Griechen allerhand in den Hasen hineinzugeheimsen. Das Lab des Hasen – www.geisteshaltung.de – galt als Mittel gegen Ohrenschmerz, Husten, Zahnausfall. Sein Blut wirkt aufgestrichen gegen Sommersprossen, die Hoden roh geschluckt beseitigen Leibschmerzen, ich persönlich fürchte in dem Fall eher gegenteilige Wirkung. In der Antike veranstaltete man Treibjagden, um ihn zu fangen. Sein Verhalten ließ ihn zum Inbegriff des Gehetzten, der Feigheit, aber auch der Schläue werden, seine Vermehrungsfreudigkeit zum Symbol der Liebe und der Fruchtbarkeit. Das hat sich gehalten. Das Magazin Playboy wirbt mit seinen aufgestellten Ohren, Autofahrer, die unter omnipotenten Wahnvorstellungen leiden, kleben sich Hasenpiktogramme auf die Heckscheiben. In der altchristlichen Kunst ist er überwiegend in der Grabkunst nachweisbar, als Zeichen der „flüchtigen Zeit und des kurzen Menschenlebens“. Die Kirchenväter bezogen einen der Sprüche Salomos auf den Hasen, deuteten ihn als Symbol der Heiden und Sünder, die Zuflucht an geistlichen Felsen der Kirche nehmen. „Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen.“ Klippdachs gleich Hase. So sagt die Bibel. Man hätte dieses Referat auch nennen können: DER KLIPPDACHS AUF DER SCHAUKEL IM BILD DES FILOSOFEN und womöglich sogar das Feuilleton des „Bayernkurier“ nach Moabit gelockt.

Andere Deutungen sehen den Hasen als Gottessymbol und als Hinweis auf die Dreifaltigkeit. In Jagdszenen verkörpert der Jäger das Böse, den Teufel, und die Hasen werden als die verfolgten Seelen interpretiert. Hasen und Huren sind schwer zu zähmen, sagt das deutsche Sprichwort. Ist unser Hase nun Gott oder Heide? Aber was ist Gott? Woran glaubt er? An sich selbst? Wenn nicht, ist Gott gottlos? Beten wir also, gesetzt wir beten, zu einem Heiden, oh Himmel. Künstler Köhler in einem Minidrama: DREI FRAGENDE: A: Was wissen wir von Gott? B: Was weiß Gott von uns? C: Wer ist Uns? Vom Hasen zur Häserie, ich meine Häresie ist es nur ein Schritt, ein Buchstabenverdreher, wer kann sich noch auf die Zeichen verlassen? Wissen Sie eigentlich, wo der Hase langläuft?

Vielleicht ist es eben diese Frage, die den Filosofen im Stich des Künstlers Köhler umtreibt. Wir sehen ihn um die Kurve schliddern, und würden wohl nicht allzu große Summen darauf verwetten, dass er sie auch kriegt. Der Filosof flieht, der Hase, der sprichwörtliche Flüchtling – sie flohen wie die Hasen, nahmen Reißaus wie die Hasen – der Hase also schaukelt seelenruhig, (wir kommen noch zurück auf den Hasen, den Klippdachs, den Hund), hasenfüßig erscheint der Filosof, Richard Kimble auf der Flucht, Karlkurt, weich in den Knien, Ulrich, völlig von der Rolle. Das Blatt ist im Jahr 2000 gestochen. Ist der Titel, Filosof mit F, ein Bekenntnis des Meisters zur deutschen Rechtschreibreform oder will er damit andeuten, es handelt sich bei unserm Geistesriesen um einen Zeitgenossen, nicht um Kant, Hegel, Schopenhauer, die noch mit PH philosophierten. Ist der Filosof, Köhlers alter ego, bei sich? In seinem Amte. Filosofiert er? Nun wenn, dann auf eine Art und Weise, die man Kant, Hegel, Schopenhauer nicht zugetraut hätte. Das klassische Bild des klassischen Philosophen ist ein kontemplatives Nagen an der Feder, ein Sich-das-Hirn-Zermartern, Rodin hat diesen Typus in Stein gehauen, noch in der Hocke, auf dem letzten Abort, wird dort über die Welt sinniert. Unserem Filisofen begegnen wir nicht im Augenblick der Sammlung, sondern der Zerstreuung. Der Mann ist aufgelöst, aus den Fugen, er wirkt fahrig, ob es ihm die Beine wegreißt, ob er, was er vielleicht sucht, aber in jedem Fall verloren hat, einen Standpunkt, finden wird, ist fraglich, weil außerhalb des Bildrandes, und wohl bemerkt der unteren Kante, er rast auf den Abgrund zu, angesiedelt. Er hat einfach zuviel Speed drauf, die Beschleunigung, die er erfahren hat, wodurch bleibt unklar, etwa durch die Kopfhörer, die verwaist und traurig an der Knochenbrücke abgehängt wurden, ist wohl zu gewaltig, der Schub derart, dass er drauf und dran ist abzuheben, ja was Besseres kann einem ja kaum einfallen, wenn einem der Boden zu heiß oder schwankend wird, da sollte man, wenn man nicht zur HB greifen kann, in die Luft gehen.

Ein Wirtschaftswissenschaftler des 19. Jahrhunderts forderte in einer These zu Feuerbach von künftigen Philosophen veränderte Praxis: statt bloßer Interpretation Weltveränderung. Unser Fachmann scheint kaum zu ersterer in der Lage. Die Kräfte, Pfeile, Vektoren deuten es an, die an ihm zerren, drohen ihn zu zerreißen, er möchte wohl starten, zu Höhenflügen abheben, die Flügel, die Buchseiten, darunter jene ausgezeichnete Seite 78, die uns das Stichwort gab, treiben ihn auf, aber die Laufbahn, der Rennsteig, ziehen ihn gravitätisch – oder besser gravitatorisch? – nach unten, in den Strudel. Seltsame Ballons, Luftblasen, umgaukeln seine Hilly-Billy-Hüften, scheinen aus seinem linken Bein aufzusteigen, das hält ihn wohl in der Balance, so skatet er auf Geschoßhülsen, oder Minizeppelinen, ein Bruder Lilienthals am Rande der Rieselfelder, über die Reichsautobahn. KUKs alter ego hat viel mehr Boden unter den Füßen als der schaukelnde, auf der Schaukel hockende Hase, Bugs Bunnys ART-Genosse, aber der Filosof macht eine viel schlechtere Figur. Seine Haltungsnoten sind katastrophal. Über seine Geisteshaltung wird nichts verkündet. Sie ist nur zu ahnen. Er ist ein Getriebener, Fliehender. Was lässt einen Filosofen aus der Haut fahren, wenn nicht die Welt, die sich seinem Begreifen, seinen Begriffen, entzieht?

KUKtien ist Trümmerlandschaft und Provisorium. Ein Reflex, der vielleicht aus der Erfahrung zweier Systeme herrührt. Überflutetes, versandetes Terrain, Strandgut, Sedimente, Ablagerungen, Müll, Unterseeräume, Tauchfahrten, schwerelose Reportagen aus Vineta, Atlantis. Neben dem Verfall oder aus ihm wuchernd, bizarre, gelegentlich barocke Konstrukte, Improvisationen, Produkte der postsozialistischen Genossenschaft „Wie helfe ich mir selbst?“, Maxime einer Überlebenskunst, die, wenn man KUK Glauben schenken darf, Allgemeingut wurde. Der Mann ist Allegoriker, er sammelt Bruchstücke, schleppt sie in seinen Fundus, setzt sie neu zusammen, um sie zu bewahren, zu durchschauen. Er muss alles fremd machen, aus den natürlichen – will sagen gewachsenen – Zusammenhängen reißen. Daher ist ihm die Flora kein Gegenstand. Sein Thema ist Geschichte. Ein labiles Gebilde. Betrachten Sie einmal DAS LICHT DER VERNUNFT.

DAS LICHT DER VERNUNFT Kupferstich 1986

In diesem Stich ist nichts fix. Einzig das Licht. Die Kreaturen – allesamt Falter, Halb-Mensch-Halb-Pfauenauge, Flügelwesen wie unser Filosof – streben wohl insgeheim dem zentralen Energiepunkt zu, doch die Plattformen, auf denen sie zum großen Sprung anheben, sind Stückwerk, zusammengeschusterte Schanzen, Gentechnik und Elendsvierteldesign, unsichere Podien: Kreisel, Bälle, Katapulte. Wenig Halt. Die Sehnsucht zu fliegen, zu schweben, der Schwerkraft zu entkommen, ist neben dem Phänomen des Gleichgewichts ein zentrales Motiv bei Köhler. Die Dinge scheinen gerade mal oder gerade noch zu harmonieren. Es bedarf einer fallenden Vogelfeder, um das Gebäude zum Einsturz zu bringen.

Der Hase sieht dem gelassen zu. Er hat sich ein stilles Plätzchen gesucht, hoch oben am Himmelsgewölbe. Wie er da hoch kam, ist eins der Haeckelschen Welträtsel, ob er da jemals herunter will, ein anderes. Durch keinen geringeren als Dr.Brehm erfuhren wir, dass Meister Lampe Kosmopolit ist. „Die Hasen leben in allen Klimaten, in Ebenen und Gebirgen, in offenen Feldern und Felsenspalten, auf und unter der Erde, kurz überall, und wo die eine Art aufhört, beginnt eine andere, die Gegend welche von dieser nicht ausgebeutet wird, hat in einer anderen einen zufriedenen Bewohner.“ Über sein Verhalten beim Schaukeln gibt Brehm keine Auskunft. KUK zeigt ihn uns leicht verschüchtert, sich am Seil haltend, er wirkt nicht gerade lässig aber doch, im Gegensatz zum taumelnden Filosofen wie ein – verzeihen Sie das abgegriffene Bild – Fels in der Brandung. Dabei hockt er auf einem Gerät, dessen eigentliche Bestimmung das Schwingen ist. Die Schaukel. Gestatten Sie eine letzte frivole Abschweifung.

Das Bild des Schaukelns oder der Schaukel gehört eigentlich ins 19te Jahrhundert. Wir denken da – wir sind ja nicht ungebildet, wir verstellen uns nur geschickt – in Richtung Monet, Manet, Ibsen, Strindberg, Tschechow, üppige Gärten, im Schatten großer Villen, Landhäuser, jenseits der Rahmen, in denen junge schöne Frauen in hellen Kleidern sich einer tristessen Langeweile hingeben, in banger Erwartung des Freiers, Befreiers, der kommt, sie aus dem goldenen Käfig zu entführen, damit das Leben endlich beginne. Die Schaukel hat selbstverständlich erotische Konotationen - Konotationen, siehe www.geisteshaltung.de – also jene gewagten Augenblicke, in denen die Schaukelnde – immer die, nie der, ein männlicher Schaukler ist Depp oder Artist – in denen also die keusche Lockende, uns, dem Liebhaber, der Welt, für einen Bruchteil Einblick gewährt in die geheimen Verließe ihrer Untertrikotagen. Dass die sich steigernde Hin- und Her-, Vor- und Zurückbewegung auch noch koitale Assoziationen weckt, die in der Stellung Liebesschaukel ihre praktische Entsprechung haben, sei hier nur der Vollständigkeit halber bemerkt. Genauere Beschreibungen finden Wissbegierige in jeder Volksausgabe des Kamasutra. Der Hase, der Heide, denkt nur an das eine. Der Filosof formuliert sich eine GEISTESHALTUNG.

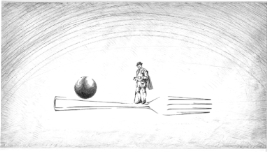

GEISTESHALTUNG Kupferstich 2002

Eine Gabel, ein Mann mit Stock, ein kugelförmiges Objekt. Da wir um KUKs Herkunft wissen, erkennen wir im Stülpnerkarl sogleich den Thüringer. Diesen Weg auf den Höhn bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Der Rennsteig, die Gabel. Kein Amateur, der da mal so eben losläuft, in die Berge, ohne Sinn und Verstand, kein Flachländer, oh no, ein Profi, alles an ihm stimmt, Schuh, Hut, Jacke, Gurt, Stutzen, Stock, Tornister, aus dem freilich – etwas unzünftig – ein Schal, wie ein Engelsflügel, herausschlappt, man könnte sagen: es ist der Wanderer schlechthin, aber nicht der Schubertsche: „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus“, eher der: „Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wahandern“. Er wäre perfekt, machten nicht einige Absonderlichkeiten den Mann zum Mysterium. Die Waage in der linken Hand, die ihn uns als Justitias Bruder präsentiert. Ob wirklich oder im Geiste, sei dahingestellt. Das Zitat ist deutlich, wo die Rechtsgöttin das Schwert hält, fasst der Wanderer einen Spazierstock. Justitia benötigt eine Augenbinde, der Thüringer Richter kann sein Tuch stecken lassen, er ist blind, nein, augenlos. Ja, mein Gott, er hat nicht nur keine Augen, sondern auch keinen Mund, bloß den akkurat gestutzten Oberlippenbart, den Polizei und Grenzschutz so gern tragen, weil er ihnen einen Hauch Zivilität verleiht, eine Nase fehlt dem armen Mann auch, und ob diese rechtsseitige Gesichtswulst ein funktionstüchtiges Ohr ist, wage ich zu bezweifeln. So soll er Recht sprechen? Zumindest scheint er etwas abzuwägen. Zu welchem Zweck, mit welchem Ergebnis? Er kann nichts erkennen, noch etwas verkünden. Wohin ist er unterwegs auf seiner Weggabelung? Wenn das Wort Sinn macht, dann hier. Aber die Gabelung ist keine Gabelung, es geht nur nach links oder rechts, und der Grat, auf dem der blinde Richter, die Avantgarde der Thüringer Burschenschaft, unterwegs ist, unterscheidet sich unwesentlich von des Messers Schneide. Der Mann steht Standbein-Spielbein, der Stock stützt ihn. Die Waage ist in ruhiger Position. Ahnungslose Ruhe. Bedroht durch jene halbmannshohe Kugel. Köhler macht über deren Masse keine Aussagen, vielleicht ist sie ein Gasballon, schwebt über der Gabel, vielleicht rollt sie als Verhängnis mählich auf den Wanderer zu, der sie weder sieht noch hört, aber eventuell spürt. Bleibt noch die Frage nach dem in seinem femininen Schwung seltsam anmutenden Tuch, das aus dem Rucksack hängt. Kein dicker Schal, die Kleidung des Wandervogels ist nicht winterlich. Das Tuch würde, bände er es sich vor die Augen – dem Vorbild Justitia nacheifernd – sein Gesicht vollständig verschleiern, niemand würde die fehlenden Sinnesorgane bemerken. Zwar könnte er nach wie vor nicht Recht sprechen, doch als Richter fungieren, als Symbol, das zur Verfügung steht, ohne funktionabel zu sein. Reiner Repräsentant. Weh dem, der ein Urteil erwartet, ganz zu schweigen von Gerechtigkeit.

Ein anderes Blatt von Köhler heißt HOFFNUNG.

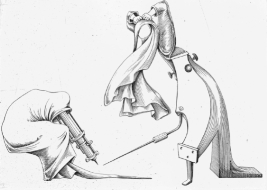

ESPERANZA - DIE HOFFNUNG Kupferstich 1993

Wahrscheinlich unverkäuflich. HOFFNUNG. Man sieht eine alte Vettel, ein verbrauchtes Gesicht unter der Schminke. Die besten Jahre hinter sich. Sie sieht aus, als ginge sie mit jedem. Und für Bares. Um ihren Hals hängt ein Strick. Der hat einen Einriss, eine brüchige Stelle. Sollbruch. Das ist die Hoffnung.

Der Filosof Jaspers sagte: „Seele ist auch im isoliert gedachten Individuum ungeschichtlich da, Geist nur im Individuum, sofern es in Gesellschaft und Geschichte tritt.“ Der Hase antwortet, vox populi, mit einem deutschen Sprichwort: „Stiche, die nicht bluten, thun weher denn andere.“

Diesen Text sprach Steffen Mensching noch einmal zur Eröffnung der Ausstellung DIE ARBEIT AM HAPPY END im Forum Amalienpark Berlin Pankow 2005.

DIE ARBEIT AM HAPPY END Kupferstich/Radierung 2004

WEITERE ÄUßERUNGEN

Berliner Morgenpost, 2001: ...Dabei wollte er als 16-Jähriger Expressionist werden...

Neues Deutschland, 2001: ...der Tod kommt als fratzenhafte Pornopuppe...

Mitteldeutsche Zeitung, 2001: ...Als Menschen dienen Köhler Zuckerzangen...

Volksstimme, 2002: ... Feinlinig sind seine Stiche, aber sie kommen ebenso drastisch daher...

Sächsische Zeitung, 6.Dez.2005: ...Mal bissig, mal ironisch notiert und kommentiert er mit seinen Werken Beobachtungen im täglichen Wahnsinn...

Walliser Bote, 2005: ...So kommt mit den Bildern von Ulrich Karlkurt Köhler ein Hauch von Dada ins Binntal...

Ingolf Kern: ...Die Absurdität und Abgründe des Lebens zu erhellen, das Dasein jedoch zu rühmen, dafür sucht Ulrich Karlkurt Köhler nach Mitteln, die er in den Jahrhunderten findet.... Die Welt, 1998

Ein moderner Schelm gräbt in den RÜCKSTÄNDEN VON EDEN. Die Welt, 1999

Dörthe Lammel: ...Köhler verwendet für unsere täglichen garstigen Themen die älteste künstlerische Tiefdrucktechnik....

zur Ausstellung RÜCKSTÄNDE VON EDEN Galerie Sophienstraße 8 Berlin 1999

siehe auch Katalogbuch NEUTOD SCHEINREICH

Kerstin Hensel: ...zeigt unsere absurden Versuche, unsere komischen Träume, anrührend und voller scharfem Witz...FAZ,Berliner Seiten, 2001

siehe auch Katalogbuch NEUTOD SCHEINREICH

Ingeborg Hunzinger: ...Es ist eine besondere Sicht in diese – unsere – Welt...

zur Ausstellung ZUSCHAUER 1996 Kreismuseum Rathenow

Dr. Karin Hopfe: ...Fortsetzung oder Ende der Tradition? Das Bild...ist auf mehrfache Weise lesbar...Was Köhler dem Betrachter, der Betrachterin eindeutig vor Augen führt, ist, dass es die FRAGE gibt.

zur Ausstellung BILDER DIE IM WEGE STEHEN, Schweiz 2005

Martin Lotz, zur Ausstellung BILDER DIE IM WEGE STEHN, Studio im Hochhaus, Berlin 2001

Christiane Wartenberg, zur Ausstellung ...UND NOCH VIEL GLÜCK IM LEBEN, Rathaus Pankow Berlin 2001

und DER PFEFFER WÄCHST, Ausstellung im Pfefferberg Berlin 2003

Carsten Wurm, in Marginalien/Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie/ März 2002

Ilse-Maria Dorfstecher, zur Ausstellung SCHIRMSPRINGER - FALLHÖHE , Inselgalerie Berlin 2002

Volkhard Böhm, zur Ausstellung OTTO GEHT’S GUT , Studio Bildende Kunst Berlin 2003

Dr. Heinz-Uwe Schöffel, zur Ausstellung in der Galerie Bydgoscsz (Polen) 2005

Marianne Mühlichen: ...da rauft sich eine einen kopf aus dem hals, in einer hausfräulichen bewegung stochert und preßlufthammert das mensch im weltraum zwischen nanogewerbe und steinzeit – ein jedermann, diese zusammensetzung aus diversen klamotten, verharrt sitzend vor einem klamaukbrocken – TV als betäubende infusion ins rückgrat: „drücken Sie sich durch und sehen sie zu. Sehen Sie zu, wie Sie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen“ der streitbaren basis –

dort wie hier...sichtlich einmal nachgebohrt mit grabstichel, kreuzwort und scharfblick kommst du schließlich unendlich von einem schwarzen loch zum nächsten im zahn der zeit triffst du auf einen nerv – stich! punkt strich punkt strich, das sind erlittene bilder, suchbilder!

zur Eröffnung der Ausstellung VERGESSENE LEGENDEN Galerie Grünstraße

Berlin Köpenick 2007

VERGESSENE LEGENDEN Kupferstich 2006